筑梦江海,再绘蓝图

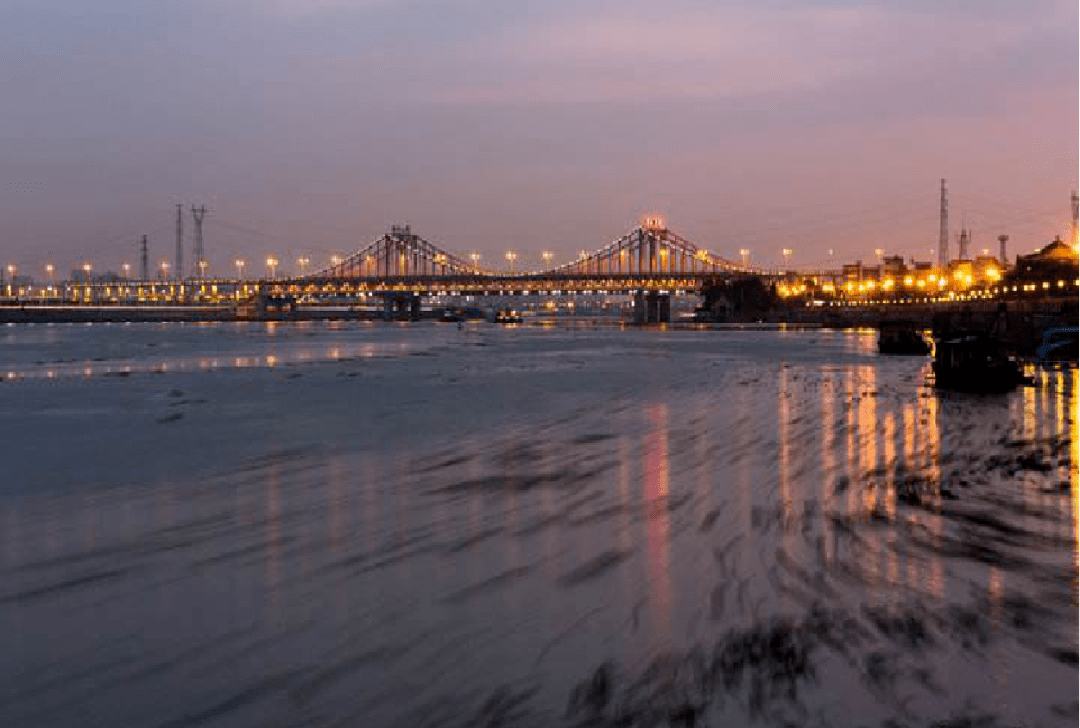

在广袤的华夏大地上,河流如血脉般滋养着这片土地,而淮河,作为中国东部重要的水系之一,其治理与开发历来是国家和地方关注的重点,近年来,随着经济社会发展和气候变化的影响,淮河流域的防洪排涝、水资源利用与保护等问题日益凸显,尤其是淮河入海通道的扩建与升级成为解决这些问题的关键一环,本文将聚焦于淮河入海道二期工程的最新进展,探讨其背景、意义、现状及未来展望。

背景与意义

淮河发源于河南省桐柏山,流经河南、安徽、江苏三省,最终在江苏滨海县汇入黄海,作为我国七大江河之一,淮河不仅承担着防洪排涝的重要功能,还对区域内的农业灌溉、工业用水及生活供水发挥着不可替代的作用,随着流域内人口增长、经济发展和气候变化等因素的叠加,淮河的防洪压力日益增大,尤其是洪涝灾害频发,对人民生命财产安全构成严重威胁。

为有效缓解这一状况,国家决定实施淮河入海道二期工程,该工程作为淮河治理的重要组成部分,旨在通过扩大和优化入海通道的规模与布局,提高流域的防洪排涝能力,增强水资源的调配效率,同时促进区域经济的可持续发展和生态环境的保护,其重要意义在于:

- 提升防洪减灾能力:通过拓宽河道、加深水深、加固堤防等措施,显著提高淮河流域的防洪标准,减少洪涝灾害的发生概率和影响程度。

- 优化水资源配置:增强淮河与黄海之间的水力联系,提高水资源的时空分布均衡性,为沿岸地区提供稳定的水源保障。

- 促进区域发展:工程的实施将带动相关产业的发展,如水利建设、交通运输、生态旅游等,为区域经济注入新的活力。

- 保护生态环境:通过科学规划与合理利用水资源,有效保护和恢复淮河流域的生态环境,维护生物多样性。

最新进展

自2018年淮河入海道二期工程正式启动以来,经过多年的努力,目前已取得了一系列重要进展:

-

项目规划与审批:在充分调研和科学论证的基础上,项目组完成了详细的规划设计方案,并顺利通过了国家相关部门的审批,这为后续的施工建设奠定了坚实基础。

-

前期准备工作:为确保工程顺利推进,地方政府和相关部门积极配合,完成了土地征用、环境评估、社会稳定风险评估等前期工作,还组织了多次专家论证会和技术培训会,为施工队伍提供了技术支持和保障。

-

施工进展:淮河入海道二期工程已进入实质性施工阶段,河道拓宽工程已完成了近60%,堤防加固和护岸建设也已启动并取得初步成效,还建设了多个泵站和闸门设施,以实现水流的精准调控。

-

科技创新与应用:为提高工程建设的效率和质量,项目组积极引入了多项先进技术和设备,采用无人机进行现场监测和测绘,利用大数据和人工智能技术进行项目管理等,这些技术的应用不仅提高了工作效率,还降低了施工成本和安全风险。

-

生态保护措施:在施工过程中,项目组高度重视生态环境保护工作,通过设置临时湿地、种植防护林带、实施水土保持措施等手段,有效减轻了对周边环境的影响,还建立了严格的环境监测机制,确保施工活动符合环保要求。

面临的挑战与对策

尽管淮河入海道二期工程取得了显著进展,但仍面临一些挑战:

-

资金筹集:由于工程规模庞大、技术复杂,资金需求巨大,为解决这一问题,项目组已通过政府投资、社会融资、国际合作等多种渠道筹集资金,还积极争取国家政策性银行的支持和优惠贷款政策。

-

技术难题:在施工过程中遇到了一些技术难题,如复杂地质条件下的基础处理、高精度测量与控制等,为攻克这些难题,项目组加强了与科研院所和高校的合作交流,引进国内外先进技术和管理经验。

-

社会影响:工程的实施可能会对部分地区的社会经济活动产生一定影响,为减少负面影响,项目组在施工前进行了充分的宣传和沟通工作,争取了当地居民的理解和支持;同时制定了详细的安置和补偿方案,确保受影响群众的生活得到妥善安排。

淮河入海道二期工程的顺利实施将极大地提升淮河流域的防洪减灾能力和水资源利用效率,展望未来:

- 持续推进工程建设:在确保质量和安全的前提下加快施工进度确保工程早日完工并投入使用发挥效益,同时还将对已建成的设施进行定期维护和升级确保其长期稳定运行。

- 加强科技创新与应用:继续加大科技投入力度推动水利行业的创新发展,通过引入更多智能化、信息化的技术和设备提高水利工程的现代化水平和管理效率。

- 推动区域协同发展:淮河入海道二期工程的实施将促进沿岸地区的经济发展和产业升级,未来将加强与周边地区的合作交流推动区域经济一体化发展形成更加合理的产业布局和空间结构。

- 强化生态保护与修复:在工程建设过程中始终将生态保护放在首位,通过实施一系列生态修复措施恢复和保护淮河流域的生态环境促进人与自然和谐共生,同时还将加强环境监测和评估工作确保工程建设活动符合环保要求并持续改善区域生态环境质量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...